| 纽约时报 |

| 2015-07-14 |

| 杰安迪 |

|

|

|

新疆的一名牧民。中国希望重新安置牧民,以保护草原。 |

但是,格勒心中却充满懊恼。与许多藏人一样,他只有名字,不称呼姓氏。过去十年里,中国各地的数十万名牧民搬迁到了破败的城镇定居,他也是其中一人。现在格勒没有工作,负债累累,只能依靠日益减少的政府补贴来购买牛奶、肉类和羊毛——过去,他的牲畜就可以为他提供这些东西。

他说,“我们不会挨饿,但是丢掉了祖宗延续了数千年的生活方式。”

中国政府正处在一项为期15年的工程的最后阶段,该工程旨在安置一度在中国广阔的边境地区过着游牧生活的数百万牧民,堪称中国最野心勃勃的社会改造工程之一。北京宣称,到今年年底要让剩下的120万牧民搬进有学校、通电,并提供现代医疗服务的城镇。

官方对重新安置牧民一事的报道中热情地写道,政府将这些过去的牧民从原始生活中拯救出来之后,他们满怀感激。“短短五年时间,世世代代逐水草而居的青海游牧民,跨越千年时空,向现代化大步迈进,”《农民日报》的一篇头版文章称,“党的惠牧政策,像暖暖的春风,吹绿了草原,吹进了牧民的心窝。

|

|

| By The New York Times |

官方认为放牧有损草原资源,其政策一定程度上也以这种观点为基础,而这些政策也受到了越来越多的争议。中外生态学者都表示,牧民安置工作的科学依据仍不确凿。对政府修建的安置中心进行过研究的人类学者发现,那里存在长期性的失业和酗酒问题,延续了数千年的传统也在逐渐消失。

中国经济学家认为,发展迅速的东部省份和贫穷的西部偏远省份之间的收入差距十分巨大,政府规划人员还没有达成他们承诺的目标:提高这些前牧民的收入水平。

政府在最近的一次安置工作中投入了34.5亿美元,但得到重新安置的大多数牧民过得都不太好。北京和上海等城市的居民收入平均是西藏和新疆居民的两倍。幅员辽阔的新疆位于中国西部,与中亚接壤。政府数据显示,近年来,差距还在不断扩大。

维权人士称,牧民的重新安置工作往往是通过胁迫完成的,这些过去的牧民最后通常会流落到破败、偏远的小村庄。在内蒙古和西藏,流离失所的牧民几乎每周都会举行抗议,安全部队由此加强了镇压力度。

“牧民会破坏草原的看法,只是中国政府驱逐那些他们认为生活方式落后的民众的一个借口,”南蒙古人权信息中心(Southern Mongolian Human Rights Information Center)主任恩和巴图(Enghebatu Togochog)说。“他们承诺会提供好的工作和住房,但牧民随后才发现这些都是假的。”

在内蒙古煤炭资源丰富的锡林浩特,许多迁居此处的牧民都不识字。他们称自己被骗了,签下了一些自己根本不懂的合同。63岁的措阔契尔(Tsokhochir)就是其中一人,他的妻子和三个女儿也在首批搬到欣康村的100个家庭之列。这个村里是一些凋敝的砖房,笼罩在两座发电厂的阴影里,一座钢铁厂冒出的浓烟让这些房屋裹满了灰。

他说,2003年,官方强迫他卖掉了自己的20匹马和300只羊,还给他提供了贷款,让他购买了两头澳大利亚进口的奶牛。随后,家里的牛增加到了13头。但措阔契尔说,由于牛奶价格下跌,而且从商店购买饲料价格昂贵,他们几乎无法达到收支平衡。

措阔契尔是蒙古族,脸被晒得很黑。在讲述不满时,他的情绪开始激动,他的妻子则移开了目光。由于不适应蒙古草原严寒的冬季,牛群经常得肺炎,乳头也时常结冰。频繁的沙尘暴会让它们嘴里填满砂粒。而且他们从未收到政府承诺的饲料补贴。

因为既不能放牧,又没有在钢厂工作所需的技能,欣康村的许多年轻人只好去中国其他地方找工作。措阔契尔说,“这里根本不是人待的地方。”

并非所有人都心存不满。34岁的巴特尔是一名羊贩子,在草原上长大的他,如今住在锡林浩特市中心一栋新建的高层建筑里,楼前是宽阔的大道。每隔一个月左右,他就会驱车600多公里,去见北京的客户。原本坑坑洼洼的小路,现在已经被平坦的公路取代。“以前从我们老家到锡林浩特要走整整一天,不小心你还掉沟里去,”他说。“现在开车40分钟就到了。”巴特尔很健谈,他上过大学,汉语流利。他对一些邻居表示了批评,说他们想要政府补贴,却不愿意接受新的经济模式。目前的经济基本以露天煤矿为中心。

对于蒙古族的游牧生活,他并没有表达多少留恋——在干旱时期寻找食物、睡在蒙古包里,用牛粪饼生火做饭。“有车了谁还骑马啊?”他开车穿过熙熙攘攘的锡林浩特市中心时说。“美国还有牛仔么?”

专家称,安置工作往往还有另一个目标,但官方政策声明基本不会提及这一点:让共产党对长期游离于中国社会边缘的那些人加强控制。

国际特赦组织(Amnesty International)东亚分部主任林伟(Nicholas Bequelin)表示,农民和牧民之间的冲突并不是刚刚出现,但中国政府使它达到了一个新高度。“从规模和目标来看,这些安置工程几乎是斯大林式的,完全不考虑这些社区的人想要什么,”他说。“用不了几年,政府就会把本土文化彻底清除干净。”

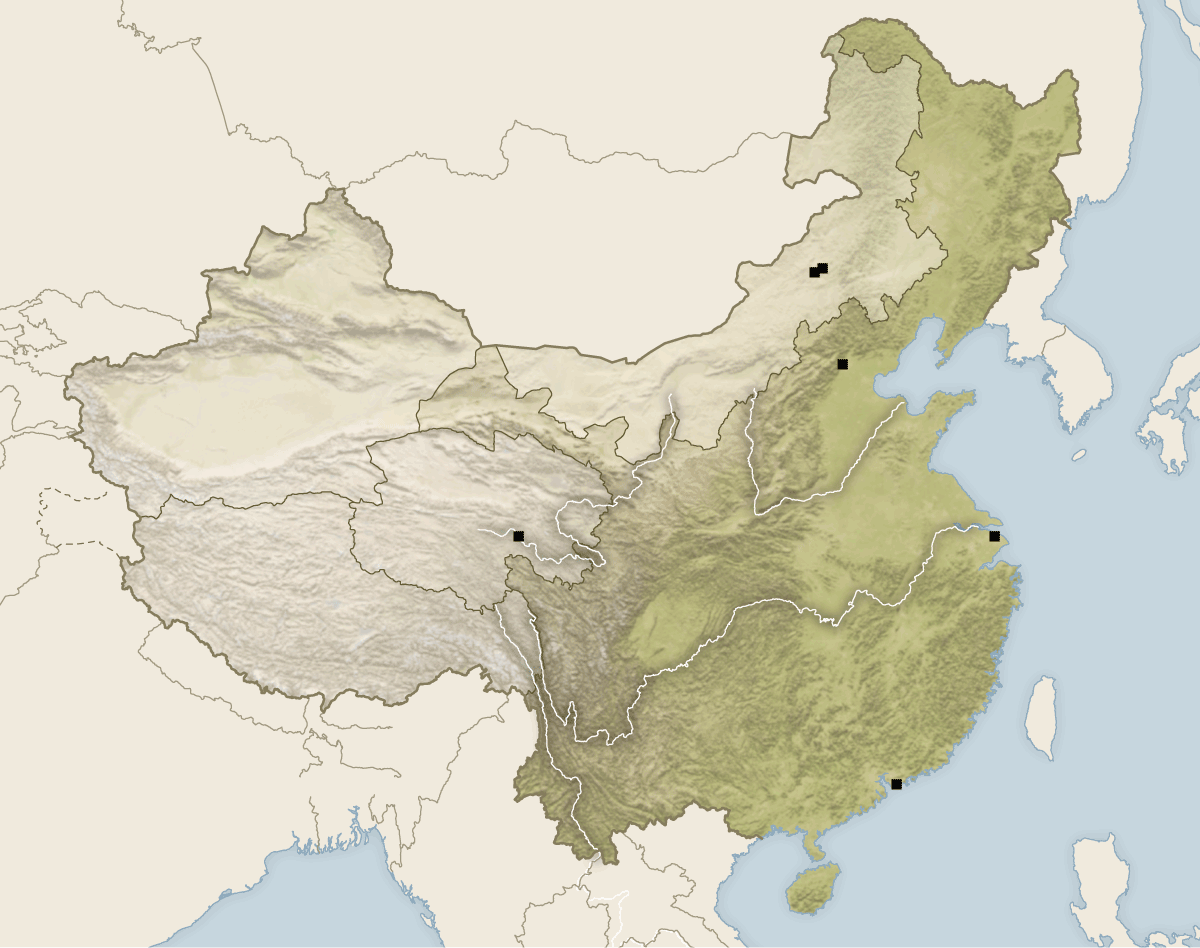

看看地图就能表明,为何共产党一直试图驯服牧民。牧场共占中国总面积的40%,从远在西部的新疆一直延伸到北部广阔的内蒙古大草原。这些土地一直是维吾尔族、哈萨克族、满族和其他一系列少数民族的故乡,他们一向对北京严厉的统治感到不满。

|

|

|

59岁的格勒原来是青海省的一名牧民。他被迫卖掉了自己的牲畜,搬进了另一所房子,目前失业的他处于负债状态。 |

在人口占绝大多数的汉族看来,来自草原的民族一直是想象和恐惧的来源。在中原受到外部侵略的一些最重要的时期,侵略者就来自游牧民族,忽必烈就是其中之一。他带领着蒙古骑兵,从1271年开始统治中国,持续将近一个世纪。

“对于外来者而言,这些地区一直很难了解,也很难治理,那里一向被视作匪帮或游击战争肆虐之地,而且这里的人也一直拒绝融合,”俄勒冈州里德学院(Reed College)研究中国藏区的人类学家查琳·E·马克利(Charlene E. Makley)说。“但是,现在政府觉得自己有意愿,也有资源把这些人看管起来。”

尽管驯服边疆的工作,从1949年毛泽东掌权后不久就开始了,但整个进程却因为2000年的一场现代化运动而开始加速。这场名为“西部大开发”的运动,希望通过大量的基础设施投资、牧民的重新安置和汉族移民的迁入,实现新疆和藏区的迅速转变。

后来的“生态移民搬迁工程”始于2003年,目标是通过减少放牧,来使这里正在衰退的草原得到恢复。

格勒的家人目前居住在玛多新县城,这里是青海省安多藏区修建的首批所谓的“社会主义新农村”之一。这片区域藏族占绝大多数,海拔高达1.3万英尺(约3960米)。十年前,牧民安置工程开始加速,当时政府也表示,过度放牧对周边广阔的流域产生了损害。这些流域滋养着黄河、长江和湄公河等中国最重要的河流。政府称,目前已将50万名牧民和100万头牲畜迁出青海省生态脆弱的草地。

格勒表示,政府说他的160头牦牛和400头羊具有破坏性,他觉得这种说法很可笑,但是除了卖掉它们,他根本别无选择。“只有傻子才会和政府做对,”他说。“数千年来,放牧牲畜根本不是问题,但突然之间,他们就说这样做有问题了。”

出售牲畜换来的收入和政府提供的补偿,没能维持多长时间。他表示,大部分钱都用来支付欠缴的放牧和水资源税了,建造有两间卧室的新房,也花费了将近3200美元。

|

|

|

新疆的牧民。 |

虽然政策因地而异,但官方数据显示,离开家园的牧民平均为政府建造的新房支付了30%的成本。大多数人得到了生活补助,但前提条件是同意放弃游牧生活。格勒表示,他们家每年拿到的965美元的补贴(一共发放五年),比当初承诺的金额少了300美元。他说,“补贴发完时,我也不知道我们会做些什么。”

位于玛多县的很多新房,都没有厕所和自来水。居民们抱怨称墙壁出现了裂纹、屋顶漏雨、人行道没有完工。但这种愤怒也反映出他们失去了自立性,靠现金运转的经济也对他们提出了种种要求。此外,他们还认为之所以迁徙,是因为政府作出了虚假的承诺,称他们有一天能再回到家乡。

研究藏人安置社区的捷克科学院人类学家亚尔米拉·帕塔科娃(Jarmila Ptackova)表示,中国政府的迁移项目改善了医疗和教育条件。一些积极进取的藏人甚至发家致富,她表示,但很多人对安置项目的推行速度及强制性感到厌恶。她说,“所有事情都是在他们没有参与的情况下决定的。”

这种积怨在一定程度上引发了社会动荡,特别是在内蒙古和藏区。自2009年以来,包括20多名牧民在内的逾140名藏人通过自焚的方式抗议干预性的政策,比如对宗教活动的限制,在环境脆弱的土地采矿等举措。最近的一起案例发生在周四,离玛多县不远的一座城市。

在过去几年中,内蒙古当局逮捕了数十名过去从事游牧的民众,其中包括上个月在通辽市逮捕的17人。他们对政府征收一万英亩(约合4050公顷)土地的做法举行了抗议。

南蒙古人权信息中心透露,欣康村的几十名村民举行游行,走向政府部门,并与防暴警察发生冲突。其中一些村民举着写有“我们想回家”、“我们想生存”的横幅。

一些中国科学家的研究曾为搬迁项目提供了官方论据,但他们对政府提出了越来越多的批评。比如北京大学环境管理学教授李文军发现,将大量牧民迁移至城镇的举措,会导致贫困和水资源短缺问题加剧。

李文军拒绝接受采访,称这个问题有政治敏感性。但在发表的研究论文中,她曾表示,传统的放牧活动对土地有利。她最近在《土地利用政策》(Land Use Policy)期刊发表文章称,“我们认为,像游牧这种持续了几个世纪,而且用水很少的食物生产系统是最好的选择。”

格勒最近回到了家乡,在公路旁搭起了一定黑色牦牛皮帐篷,为汉族游客提供歇脚的场所。“我们会供应奶茶和耗牛肉干,”他满怀期待地说。后来,他摆弄起腰间挂着的一串钥匙时,变得有些伤感。

“我们过去常常带着刀,”他说。“现在,我们得带着钥匙。”

杰安迪(Andrew Jacobs)是《纽约时报》驻京记者。

Patrick Zuo对本文有研究贡献。

翻译不署名

Beyond

Great Walls: Environment, Identity, and Development on the Chinese

Grasslands of Inner Mongolia

Beyond

Great Walls: Environment, Identity, and Development on the Chinese

Grasslands of Inner Mongolia China's

Pastoral Region: Sheep and Wool, Minority Nationalities, Rangeland

Degradation and Sustainable Development

China's

Pastoral Region: Sheep and Wool, Minority Nationalities, Rangeland

Degradation and Sustainable Development The

Ordos Plateau of China: An Endangered Environment (Unu Studies on

Critical Environmental Regions)

The

Ordos Plateau of China: An Endangered Environment (Unu Studies on

Critical Environmental Regions)